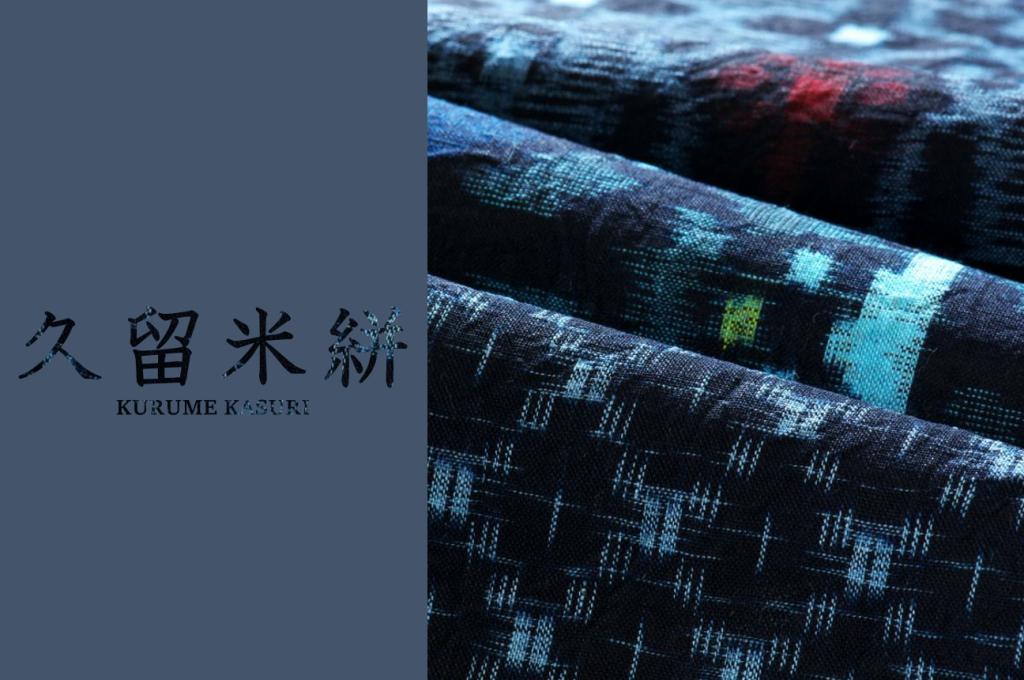

久留米絣

福岡県久留米市の伝統的綿織物。

200年以上前、当時12歳だった井上伝(いのうえ でん)が色褪せた古着物の白い斑点に着目したことがきっかけです。当時は無地が一般的だった普段着に、かすれ模様を取り入れた綿織物は久留米を中心とした筑後地方へ広がっていきました。今日にかけて井上伝が見つけた斑点は、様々な模様に姿を変え久留米絣(くるめかすり)として人々に愛されてきました。

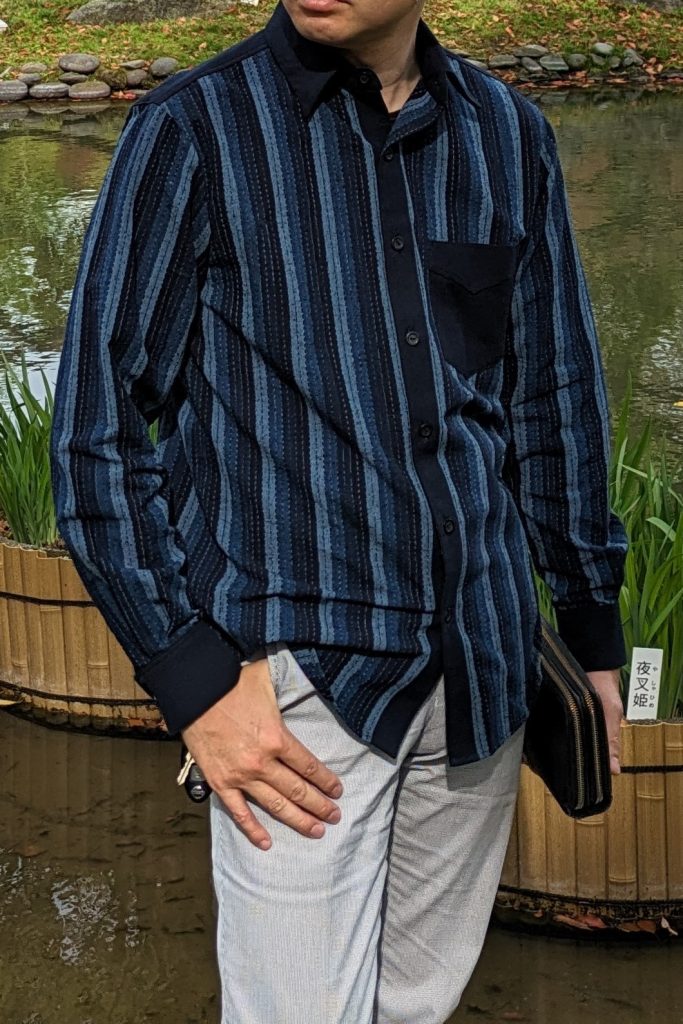

COBALT JAPANでは、久留米絣を伝統的な幾何学模様だけではなく、モダンな柄を取り入れたミドル世代向けの製品を作っています。

久留米絣は、木綿の糸で織られているため、通気性や吸水性などの機能性がよく、さらに自宅で洗濯ができる手軽さを持ち合わせています。また丈夫な綿織物のため、普段着としてはもちろん、一年中使える作務衣やもんぺとして古くから親しまれています。

COBALT JAPANでは、丈夫な生地と機能性を兼ね備えた伝統の久留米絣を、新たなファッションの一つとして、久留米地域だけではなく日本、そして世界の人々に届けることを目標としています。

久留米絣の詳しい歴史について

久留米絣の歴史

1788年12月に農家の家庭に生まれた井上伝は、7~8歳頃から積極的に裁縫について学んでいたとされています。12歳になると、自分で織った布を実際に売るほど上達していました。ある日色褪せた古着物の白い斑点を見つけた井上伝は、その着物をほどき、斑点がどのように生まれたのかに注目しました。1本1本の糸を調べ、ついに久留米絣の元となる「加寿利」が生まれました。

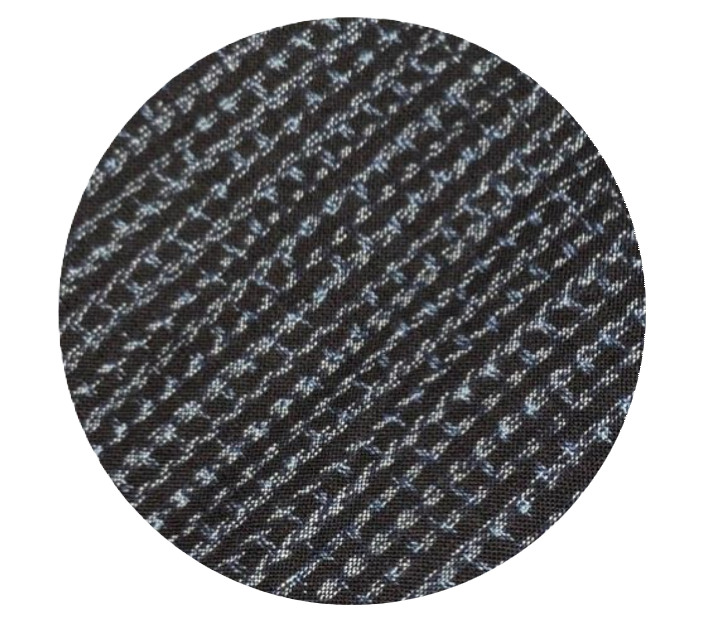

かすりは、綿糸の染めない部分を糸で括った後、藍で染めます。あらかじめ染め分けられた糸を織ることによって白と藍のかすれた模様を浮かび上がらせます。

井上伝は、かすり技法を用いた着物を売り、その技術を多くの人に伝えていきました。1850年代ごろになると、大塚太蔵により絵絣(えがすり)が生まれ、その後も牛島ノシが小絣を誕生させました。

こうして、井上伝の発見により生み出された加寿利は、日本を代表する絣織物として「久留米絣」と名前を変え、今でも多くの人に親しまれています。

久留米絣の製作工程

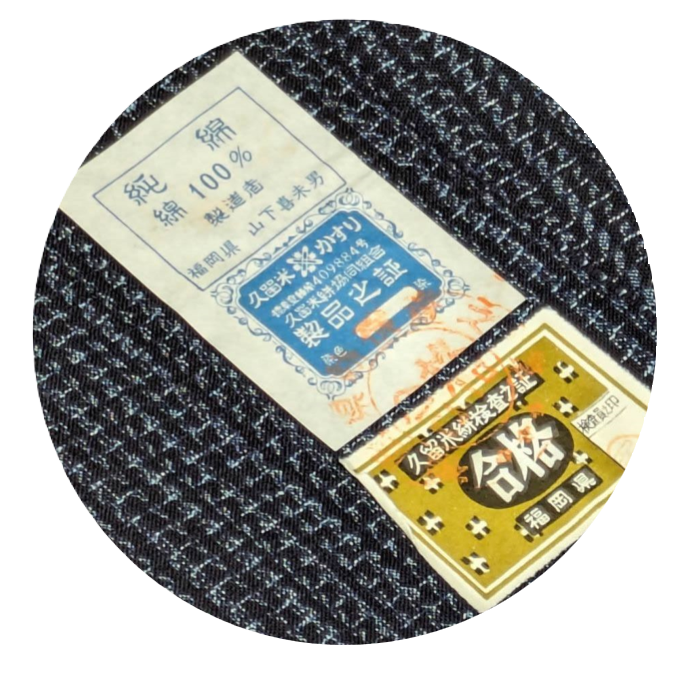

①柄つくり → ②絵糸書 → ③手くくり → ④藍染 → ⑤糊付・乾燥 → ⑥手織り → ⑦整反 → ⑧検査

①伝統の柄や個性を生かしながら、絣の柄を図案化していきます。図案化した柄を、さらに、糸の収縮具合を計算した下絵に書き直していきます。

②下絵に沿って、ピンと張った白い種糸に墨を付けていきます。(手織りの場合のみ)

③柄になる(墨付けした)部分を粗苧を括り付け、防染します。この作業が仕上がりに影響を及ぼすため、熟練の技が必要になります。

④藍は、徳島産の上質なスクモを使い、2~3週間十分に発酵させます。糸かせは藍がめに入れて絞り、地面に叩きつけます。この作業を、濃度の低い下藍(じあい)から中藍、上藍へと順番に5~60回ほど繰り返し行っていきます。

⑤こうして染め上がった糸を乾燥しないうちに粗苧を素早くほどき、乾燥させていきます。

⑥~⑧投杼機(なげひばた)を使い、織っていきます。足の踏み加減や打ち具合によって、製品の状態が決まっていくため、手織り技術は経験を必要とします。出来上がった織物を、裁断し、四つ折りに畳んで整反します。

COBALT JAPANの販売サイトはこちらから

久留米絣 商品一覧

-

CBLT 久留米絣 作務衣 フリーサイズ メンズ KK-0004F / Traditional Japanese Monk’s working clothes style ( Kurume Kasuri )

-

CBLT 久留米絣 長袖シャツ メンズ KK-0002 / Traditional Japanese long sleeve shirt style ( Kurume Kasuri )

-

CBLT 久留米絣 長袖シャツ メンズ KK-0001 / Traditional Japanese long sleeve shirt style ( Kurume Kasuri )